“未被看见”的上海郊区:公共设施和服务的“洼地”

- 创业

- 2025-04-06 09:38:05

- 2

陆家嘴摩天大楼群,咖啡弥漫的衡复“梧桐区”,白领菁英扎堆的CBD……构成许多人对“魔都”上海的印象。上述景观基本存在于中心城区,而上海中心城区面积仅660平方公里,占上海市总面积的十分之一。另占上海面积十分之九的是广阔的郊区。

虽然也有些因大项目而为人所知,但上海郊区总体较少被关注、等待“被开发”,且“发展滞后”“景观滞后”。

那么上海郊区建设发展不充分、不平等有哪些体现呢?相对上海城区,郊区存在哪些明显的薄弱点或特点?基层设施和公共服务是衡量区域均衡的重要维度,也是国内城乡建设中差别最大的领域。基于统计数据和近年郊区实地调研,特别是2025年2-3月对郊区近10个镇村的调研,澎湃研究所研究员在基层设施和公共服务领域中选择了部分重要维度,呈现上海郊区所处相对弱势的现状。

郊区人口倒挂,城市对郊区反哺不足

上海郊区主要指中心城区之外的区域(约外环线以外),包括闵行区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区以及浦东新区的外环线以外地区,面积约5680平方公里。经过约30年的城市大开发,及城市化和郊区化的叠加作用,特别是工业外迁和城区建设拆迁,形成了今天的上海郊区。

上海郊区一二三产业混合,既有农业区,也有大量园区、开发区,以及点块的商业聚落或老城区。土地性质和居住形态也十分多样,既有自然初级聚落的延续,如农村集体土地和自建房,以及老集镇、老街,也有因规划搬迁而生的新城、“大居”、集中居住区,以及商业开发住宅等。

上海郊区人口密度较低,同时外来人口占比较大。且与欧美郊区聚集高收入者的现象不同,上海等国内城市郊区居住者的收入基本都低于城区。

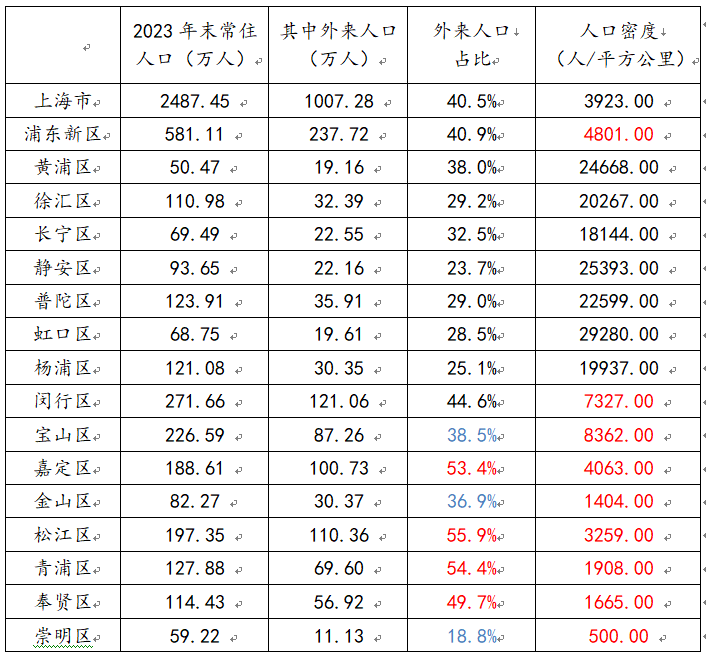

如表1所示,人口密度在万人/平方公里以下的区均在郊区。外来人口占比超过一半(即“人口倒挂”)的4个区也都是郊区:从高到低为松江、青浦、嘉定、奉贤。闵行、浦东的常住人口中外来人口比重也较高(超过40%)。不过部分郊区——崇明、金山、宝山的本地人口比重较高。

表1 上海各区常住人口、人口密度及外来人口(数据来源:上海统计年鉴,周燕玲制表)

在城-郊关系上,由于高速城市大开发,上海的城区-郊区之间已变得空前紧密,居民生活在城乡之间共同展开,城市既控制郊区的资源和发展权,也为后者提供更多机会和资源。但也存在控制属性过强,资源属性发挥不充分,给郊区带动和反哺不足的不平衡现象。

公共交通、管道燃气、环卫和路灯是郊区基础设施薄弱点

基础设施是上海城郊发展不平衡的重要体现。

一般来说,基础设施包括道路设施、污水处理设施、垃圾收集设施、农田水利设施、抗灾防灾设施、供水设施、供电设施、燃气设施和通讯网络设施等。据澎湃研究所研究员调研发现,上海全市在供水、供电、通讯网络方面供给基本平衡,以下着重介绍几个在调研过程中存在基础设施建设差别的领域。

第一,调研中感受最直接的是公共交通相对不便。在郊区,轨道交通必定只能触达部分区域,公共交通主要依靠公交,加上郊区地域广阔和公交等候时间,出行耗时至少1-2小时。对于需要在城郊之间日常通勤的市民来说,无法完全依赖公共交通,基本还需搭配自购机动车或非机动车。例如,浦东规划居住人口达15万人,实际居住约10万人的“大居”鹤沙航城,虽建成后通了地铁,也有公交车衔接,但可能仍不能满足需求。在郊区缺乏其他多样化交通工具(如共享单车在郊区投放也明显不足)的情况下,普通市民普遍选择自购助动车出行。

2021年7月,从16号线鹤沙航城站拍摄的“鹤沙航城”局部。本文图片均为 周燕玲 摄

此外,虽然从2006年开始,上海已基本实现“村村通公交”,郊区公交逐渐与市区“接轨”,但仍存在候车时间过长、未按预定时间到站、收车时间早,以及郊区之间公交少等不便。

第二,管道燃气供给存在明显城郊区别。上海燃气普及率已达100%,目前仅天然气和液化石油气两种气源供应,且后者占比持续减少。至2024年底,全市家庭液化气用户160万户,比上年末下降7.6%;家庭天然气用户826万户,增长2.1%。相对管道燃气,使用罐装液化气有所不便,且存在安全隐患。其用户多在老旧居住区,少数为市区中的老旧里弄,多数在分布于郊区、却较少为人关注的大量老集镇和分散居住的农村。

老集镇(特别是撤制镇)的燃气使用状态尤其值得关注,因其人口较密集,设施和房屋也较老旧。澎湃研究所研究员在此类聚落的调研中,不时见到运送罐装燃气的车辆经过(如下图),也有当地社区管理者介绍当地居民因为用气不便表达不满,或申请“瓶改管”。

2023年一份金山区的人大议案提到:“截至2021年6月,金山区尚有未接入管道天然气的老旧居住区176个(包括农民自建房集聚区),涉及居民用户约31191。特别是新农、兴塔、钱圩、松隐等撤制镇社区居民,对天然气的入户期盼愿望更加强烈。”

2025年4月,嘉定区曹王社区一处使用罐装燃气的小区附近。

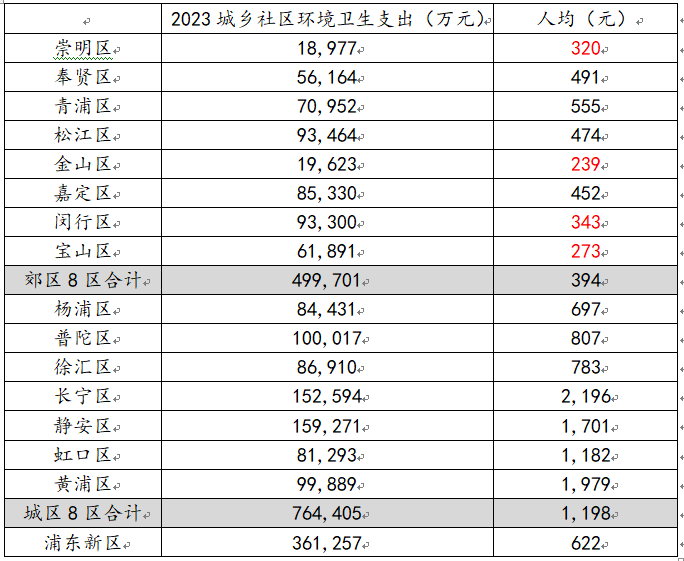

第三,郊区在环境卫生方面的投入也不及城区。如下表,据各区公开财政数据,郊区8个区在人均环卫支出上仅为城区的1/3(浦东新区由于同时包括城区和郊区,单列,下同)。特别是金山、宝山、崇明、闵行等最低。

表2 上海各区区级环卫支出(数据来源:各区2023年财政决算报告,曹靖东、周燕玲制)。注:上述数据为区级数据,其中静安区为区本级数据,但一般接近于区级数据;人均数据为2023年各区常住人口除后所得。

2024年,中央第一生态环境保护督察组督察上海时发现,青浦区、松江区、浦东新区农村生活污水收集处理均存在不同程度的问题,如部分生活污水未经处理直排河道、污水管网破损渗漏等。郊区污水处理率明显低于城区。

第四,污水管道和排污设施也影响到公厕的建造。据2024年8月一则报道,嘉定区南翔镇云拓大居已建成10余个大居,却找不到一个公厕[2]。

此外,公共道路照明(即路灯)的安设和维护也是郊区的薄弱点。澎湃研究所研究员在郊区调研中发现,特别是一些级别较低的乡镇公路,和未经“美丽乡村”等项目改造的边缘化农村,仍是“亮化”工程未覆盖的角落。就算有路灯,路灯的维护和管理也是需要投入和关注的:路灯不亮、熄灯较早,或是“劳损”过度、光线变暗,给车辆和行人的通行带来不便。一位靠近迪斯尼乐园的村委人员告诉澎湃研究所研究员,曾有游客朋友向他吐槽,周边公路没有路灯,晚上开车不便,“原来上海也有那么暗的地方”。他解释其实是有路灯,但不知何故“失明”。

郊区教育、医疗等公共服务不足,且仍在削减、撤并

城郊不平衡也体现在公共服务上,特别是教育、医疗方面。

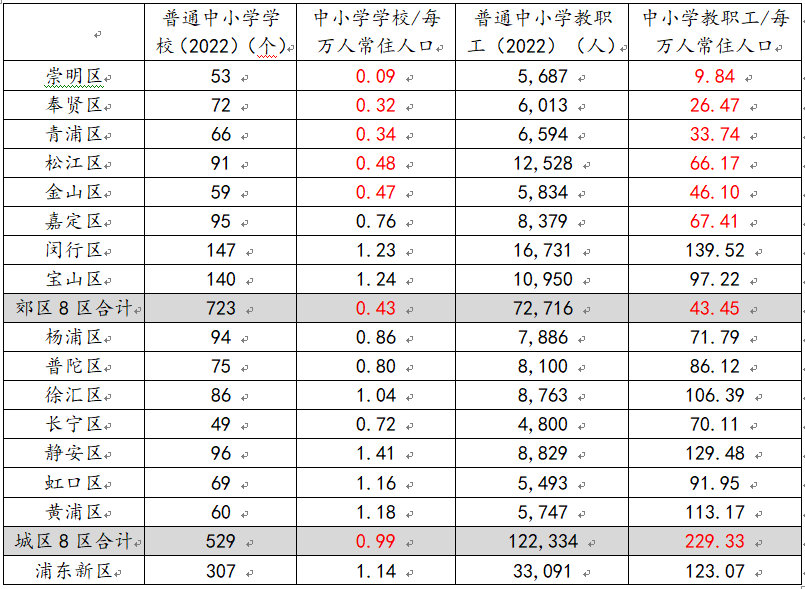

以义务教育阶段的中小学教育为例,位于郊区的8个区无论是学校数量,还是教职工数量,按常住人口比例来看,均远低于市区的8个区。

如下表,郊区8个区每万人常住人口对应的中小学学校数量为0.43,不足城区8个区0.99的一半;而郊区每万人对应的中小学教职工数量为43.45,不足城区8个区对应数值229.33的1/5。以常住人口为标准,郊区学校不仅少,师资力量也较薄弱,特别是崇明、奉贤、青浦、金山、松江和嘉定。

表3 上海各区中小学数和教职工数(数据来源:wind,周燕玲制表)。

在郊区调研中,澎湃研究所研究员也发现有被废弃的学校,且仍有中小学校在撤并过程中。例如很多撤制镇,由于行政级别下降和可能的人口流失,教育资源也在流失,且一般是先撤并高中,然后是初中,最后连小学也不一定保留。例如嘉定区曹王村创办于清末1906年的曹王小学,据当地知情人士介绍,已于今年停止招生(附近一所幼儿园也停招)。也就是说4-5年后,这所百年小学将面临撤并,甚至关停。曹王这一聚落(包括曹王村和曹王社区)常住人口近万人。

在公共医疗服务资源方面,郊区也相对城区处于明显劣势。如下表所示,与城郊教育资源落差类似,郊区8个区每万人常住人口对应的卫生机构数为1.78个,不到城区8个区4.08的一半;在医护人员方面,郊区每万人对应的医护人员数是城区的近1/6。医疗资源最薄弱的区域为崇明、奉贤、青浦、松江。

表4 上海各区卫生机构和医护人员数(数据来源:wind,周燕玲制表)。其中医护人员指注册护士、执业(助理)医师。

城郊之间不仅卫生机构数量分化,结构、质量上更是悬殊。上海城区不仅坐拥大量医院(包括三级甲等医院),最低级的卫生机构也有社区卫生服务中心。而在郊区的一些老集镇,别说医院,社区卫生服务中心(以前的卫生院)都逐渐成为一种奢望,有的正在降格为社区卫生服务站——澎湃研究所研究员近期就遇到两个村镇,社区卫生服务中心被撤或改为他用,替换以卫生服务站(如下2图)。

2025年3月,闵行区塘湾村原社区卫生服务中心,暂处于闲置状态。

2025年3月,嘉定区原曹王社区卫生服务中心,现翻建后改做派出所、城管办公楼。

当地居民认为卫生站相比卫生院(即卫生服务中心)差了很多:“(卫生站)就是负责配药。看个感冒配药。外伤处理都没有的,很多检查的设备也没了,打点滴、病床都没有!”

在郊区本地人中老龄化尤其突出,有的村户籍人口平均年龄超过60岁。基本卫生医疗机构的撤并为老人看病带来了不便:“以前卫生院在附近,现在距离远了,到医院都要子女(带着)才能看。”

“我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分。” “发展不平衡”“不充分”的现象,不仅限于乡村,也存在于广大城郊地区。这一不平衡,根本源于中国城乡土地、户籍二元体制,同时也是城市大开发时代的产物。基层设施和公共服务等供给通常伴随开发,甚至以开发为前提;在郊区被视为城市“待开发区域”的情况下,这些公共品(public good)被延迟或者忽视。

“大开发”时代进入尾声,城市“后开发”时代到来,上海应更关注郊区,并从居住者生活出发,保障郊区的公共设施和服务,优化上海的承载能力和结构,以利整体城市消费和持续活力。

-----

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。

上一篇:教育基金会的重要作用与深远影响

有话要说...