新能源车十大谣言 车企法务部频繁辟谣

- 资讯

- 2025-03-26 22:04:44

- 37

新能源车企的法务部门似乎格外忙碌,因为谣言频出。最近,市场上传言哪吒汽车的研发团队将解散,但公司法务部迅速回应称这是不实信息。蔚来法务部则在社交平台上频繁发布打击黑公关和网络水军的声明。尊界法务也贴出多张谣言截图,并表示已向公安机关报案。

据统计,赛力斯汽车、极氪、比亚迪、理想、小鹏、长城汽车、吉利、广汽埃安等十多家车企都推出了从百万到千万元不等的悬赏计划,以应对这些虚假信息。随着新能源汽车产业的快速发展,舆论战从未停歇。从“电池致癌”到“污染比油车更甚”,从“续航骗局”到“充电桩陷阱”,种种谣言夹杂着资本利益与行业竞争,正在影响消费者的认知。

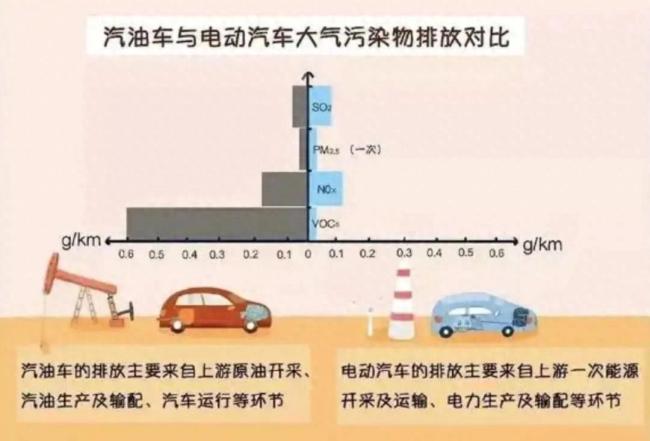

新能源车的全生命周期污染是否比燃油车更严重?这一观点常被某些自媒体反复提及,声称电池生产和电力来源的污染远超燃油车尾气排放。然而,广东省生态环境厅明确指出,燃油车排放的挥发性有机物、氮氧化物和二氧化硫是城市PM2.5的主要制造者,而电动车行驶过程零尾气排放。我国电力清洁化已有显著进展,风电、光伏发电占比已超过40%,火电厂通过脱硫、除尘技术,污染控制效率远超分散的燃油车尾气处理。因此,全生命周期分析显示,新能源车碳排放比燃油车低26%-68%,且随着绿电比例提升,差距将进一步拉大。

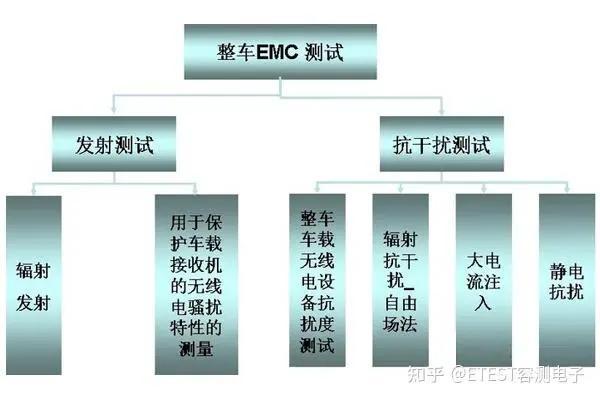

关于开电车辐射大的说法也是常见的谣言。国家标准规定磁场辐射安全限值为100微特斯拉,而新能源车前/后排实测辐射仅0.8-1.0和0.3-0.5微特斯拉,电场辐射小于5伏/米,不及电吹风的十分之一。所有上市车辆必须通过EMC电磁兼容测试,辐射值早已被锁定在安全线内。那些渲染“辐射致癌”的人,不妨先问问自己敢不敢扔掉手机和微波炉。

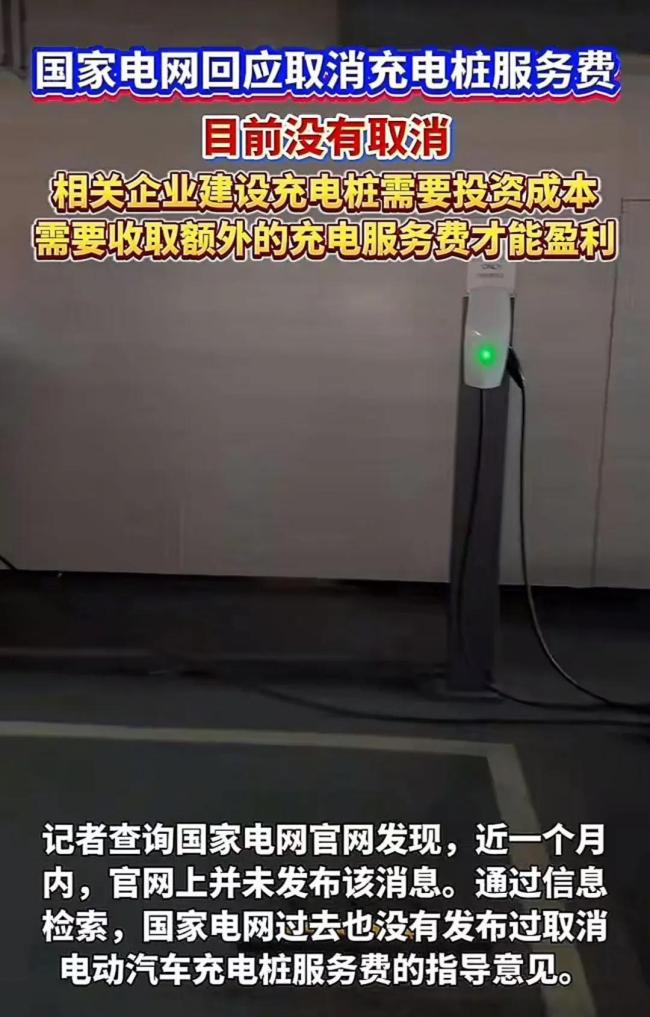

充电服务费即将取消的说法也不属实。国家电网已经辟谣,从未发布此类政策。当前充电桩盈利模式单一,服务费是运营商的核心收入,占总收入的70%左右。若强行取消,将导致充电网络瘫痪。事实上,充电成本下降的真正路径在于技术创新,如华为的600kW超充桩和特斯拉的低电耗技术。

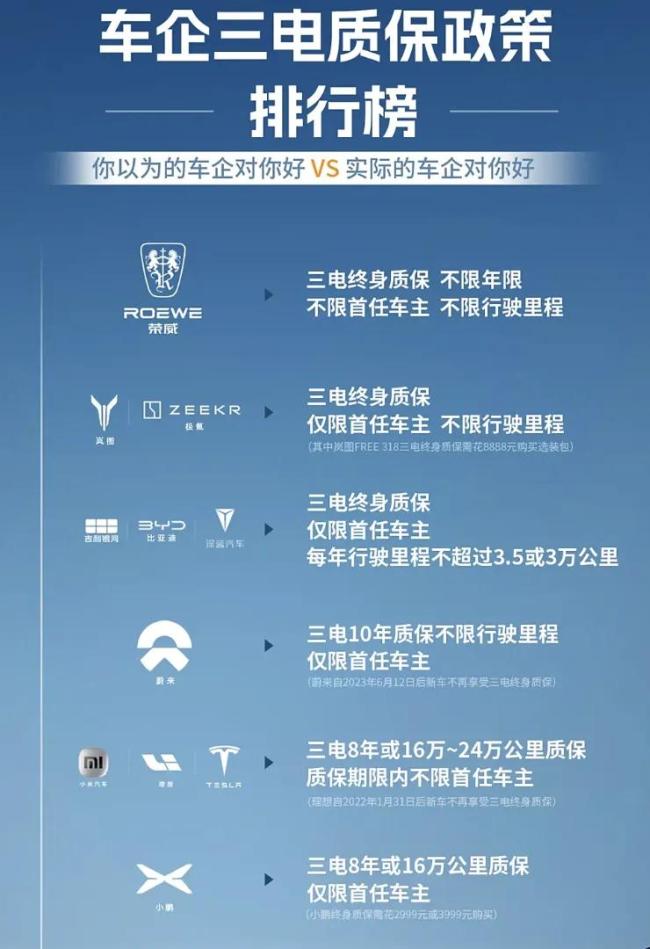

关于电车电池寿命短的问题,磷酸铁锂电池实测循环寿命达6000次,按家用车年均充电200次计算,足够支撑30年使用。一些车型行驶50万公里后电池衰减仅15%,特斯拉Model S 32万公里衰减12%。对于家庭用户来说,车企提供的8年质保甚至终身保修已覆盖正常使用周期。

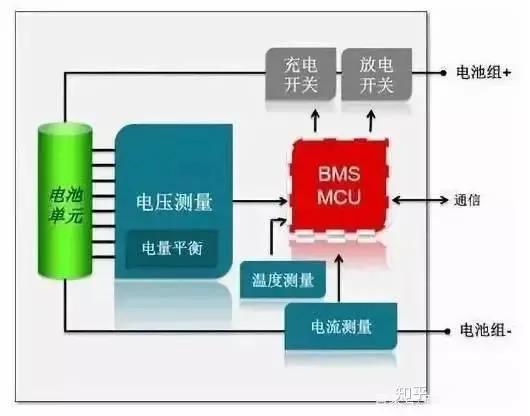

新能源车自燃率高的说法同样站不住脚。最新数据显示,新能源车起火概率0.0018%,低于燃油车的0.015%。油车燃烧多因线路老化、油路泄漏等难以预警的因素,而电车自燃80%以上可被BMS电池管理系统提前监测拦截。

续航虚标的问题确实存在,但主要在于宣传话术。工信部测试的CLTC续航确实存在“理想化”偏差,有些车企把“理论最大值”说成“日常值”,用“等速续航”混淆“综合续航”。消费者应警惕某些车企通过OTA“锁电”限制电池可用容量,这种技术性减配更具隐蔽性。

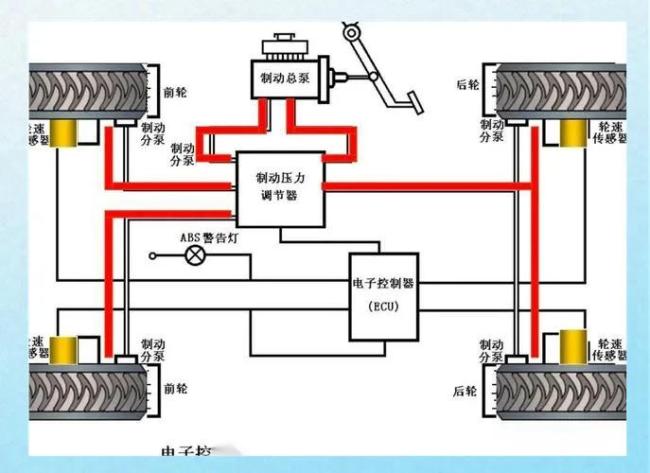

智能驾驶被贬低为智商税,但数据表明搭载NOA系统的车辆事故率比人类驾驶低45%,AEB自动刹车减少追尾风险75%。问题在于责任界定,车企将L2级辅助驾驶包装成“自动驾驶”,导致用户过度信任。

海外封杀中国电车并不意味着技术不行。欧美提高关税的原因恰是中国电车太强。欧盟计划对中国电动汽车征收高达45%的关税,但某德国车企一边游说加税,一边偷偷采购宁德时代电池。这场围剿的本质是对产业链控制权的恐慌。

价格战中所谓的“减配”多为营销噱头。消费者要警惕的是某些车企的“软件阉割”,如座椅加热、方向盘调节等功能设为付费订阅,硬件预埋却软件锁定,这挑战了消费伦理底线。

国补退出后,市场反而迎来爆发式增长,证明产业已从政策驱动转向技术驱动。华为高阶智驾研发投入超200亿,小米汽车自研“9100t超级大压铸集群”和压铸合金材料“泰坦合金”,展现出强大的制造实力。2025年新能源渗透率突破50%的省份已达23个,三四线城市充电桩数量同比激增300%,市场内生动力已然形成。

新能源汽车行业的谣言背后是多方利益主体交织的复杂链条。黑公关成本不到技术研发的1%,却能拖慢对手销量增速3%-5%。资本市场的做空势力也在推波助澜。作为普通消费者,独立思考和甄别信息真假至关重要。穿透数据迷雾,解剖商业话术,拥抱技术民主化,这些都是破局的关键。新能源汽车不是乌托邦,但它正在完成燃油车百年未竟的使命:将出行从机械传动推向数字智能,从环境污染转向可持续发展。

有话要说...