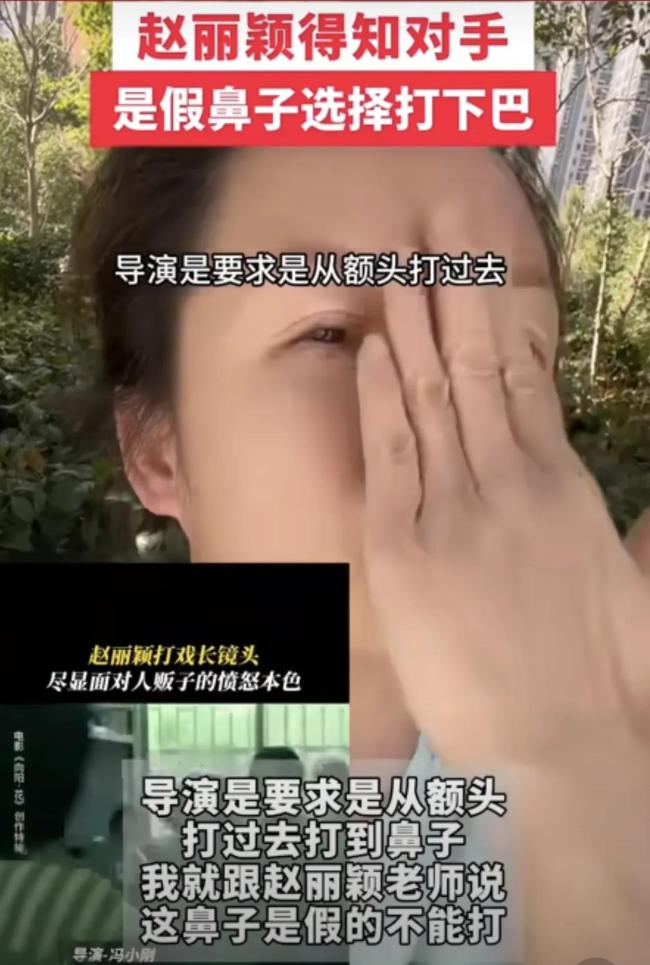

赵丽颖听对手是假鼻子选择打下巴 善意举动引发争议

- 资讯

- 2025-03-26 22:10:54

- 34

2025年3月22日,两条热搜词条引人注目——“赵丽颖得知对手是假鼻子选择打下巴”与“冯小刚电影官微回应赵丽颖争议”。前者展现了赵丽颖的职业素养和善意,后者则牵涉到连日来的“假新闻”辟谣风波。短短两天内,赵丽颖的名字在热搜上反复出现,舆论场上的赞誉与质疑声交织,将这位顶流女星推向了“真善美”与“炒作嫌疑”的争议漩涡。

一个暖心的举动为何会被贴上“立人设”的标签?一场看似正义的辟谣为何反被嘲讽“没文化”?这背后不仅反映了娱乐圈的信任危机,更折射出公众对明星行为动机的复杂审视。

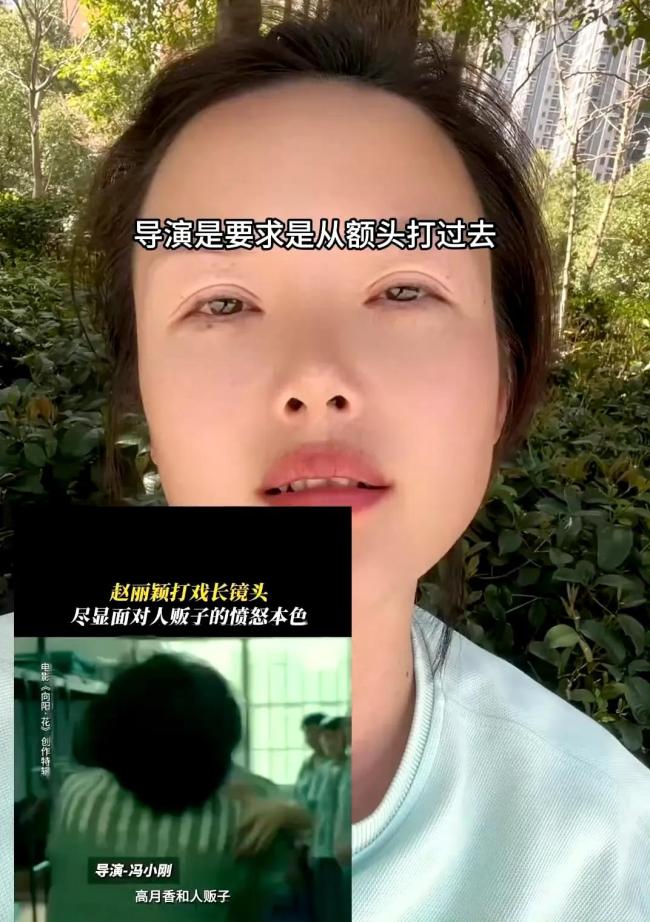

在电影《向阳·花》的拍摄现场,导演要求赵丽颖完成一场激烈的监狱打戏,动作需从对手演员的额头打到鼻子。然而,对手演员李慧君因鼻部假体问题无法承受击打。赵丽颖得知后,主动调整动作,将击打点改为下巴,既完成导演要求,又保护了对方的安全。这一细节被李慧君公开致谢,却意外引发争议:有人感动于她的同情心,认为这是“从底层爬上来的人才懂的共情”;也有人质疑她“借机营销善良人设”,为新片造势。

就在前一天,赵丽颖因“亲自下场打假”登上热搜。媒体“大象新闻”在宣传《向阳·花》时,将创作特辑中赵丽颖对角色的解读引申为“赵丽颖与角色高度契合”,甚至虚构“接受采访”细节。赵丽颖直接发文“没接受过采访,假新闻”,却被部分网友嘲讽“没看懂新闻”“炒作痕迹明显”。

两件事看似无关,却共同指向一个核心矛盾:当明星的善意与职业行为被置于舆论放大镜下,公众究竟该相信什么?

赵丽颖的“打下巴”事件本是一段职场互助的佳话,却因娱乐圈长期泛滥的“人设营销”而遭反噬。近年来,“敬业人设”“学霸人设”“真性情人设”接连翻车,公众对明星的“完美叙事”早已产生抗体。尤其在新片上映前夕,任何“巧合”的正面新闻都可能被解读为精心策划的营销策略。

赵丽颖的“打假”行为本意是维护真实性,却因与媒体的表述分歧陷入尴尬。媒体认为报道内容均来自公开特辑,未捏造采访;赵丽颖方则坚持“未接受专访”的表述存在误导。这场“罗生门”暴露了娱乐新闻的灰色地带:片方宣传、媒体解读、明星立场之间的博弈,往往让真相变得模糊。而赵丽颖“亲自下场”的直率作风,虽被粉丝赞为“内娱活人”,却也因缺乏公关缓冲,让争议迅速发酵。

值得注意的是,赵丽颖近年的争议始终绕不开“外貌变化”与“年龄增长”。从被质疑“整容后遗症”到被嘲讽“状态疲惫”,35岁的她被迫在“少女感”与“转型实力派”之间挣扎。此次事件中,对手演员的“假鼻子”与赵丽颖的“打下巴”,何尝不是娱乐圈对女性外貌苛求的隐喻?当女演员必须通过调整身体来维持角色适配度,行业的畸形审美可见一斑。

资本与流量的合谋使得每一轮热搜都在为影片引流。片方、媒体、明星团队的微妙互动,本质是商业利益驱动的舆论共谋。在信息碎片化时代,网友习惯用“非黑即白”的标签解构事件。赵丽颖的善意举动被简化为“真善良”或“假人设”,恰恰反映了舆论场中理性讨论空间的萎缩。

即便如赵丽颖这般的一线演员,面对媒体误读时仍显被动。工作室的“不痛不痒”回应与冯小刚官微的“甩锅声明”,暴露了明星个体在娱乐工业链中的弱势地位。

赵丽颖的争议绝非个案,而是娱乐圈生态的缩影。当我们在热搜上围观明星的“善举”与“翻车”时,不妨思考:你是否认为明星的善意行为总与利益绑定?在信息真伪难辨的当下,我们该如何重建对公众人物的信任?这场关于“真实”的讨论,需要每一个人的声音。

有话要说...